引擎防結冰裝置設計形式

飛機的防冰裝置大致可區分為:

1. 電熱式防冰系

2. 熱空氣防冰系(較廣泛使用)

3. 引擎進氣防冰系

4. 燃油防冰系

5. 汽化器防冰系

--電熱式除/防冰系

基本上,電熱式除冰裝置最常應用在(渦輪)螺旋槳之上,其實此種裝置是先將電能轉變成熱能,再將此熱能傳至螺旋槳(葉片)。當熱能傳送至有冰附著的槳葉表面時,此熱量再加上離心力和空氣流的疾風,就可輕易地把積冰移除。為了節省電力並有效地除冰,電力的供應並不是持續不斷的,而是有固定時間間隔的,但是在加熱循環間隔時間內,將可允許有少量冰的累積。同時,由於槳葉內側的結冰情況較外側嚴重,故這種單元件除冰器採用逐漸加熱元件,來從槳葉內側之槳轂沿翼展向外側改變加熱量,使槳葉內側的熱能供應較外側(葉尖附近)為高,以有效發揮除冰效果。在某些渦輪螺旋槳引擎上,會採用熱空氣和電熱式組合的防冰/除冰系,當該防/除冰系工作時,其防冰之電力負荷是在引擎進氣口、螺旋槳與飛機內構件之間,保持定時的循環使用,以節省飛機上電力。而且,此防冰系也分持續和間歇兩個加熱區,在持續加熱區可防止任何結冰之形成;當間歇加熱區在斷熱期間,可允許少量結冰形成,但當加熱期間,則需確保有足夠的供電時間,以使附著在槳葉上的積冰能被融解破碎,並被空氣動力移除。此外,有些飛機會在其螺旋槳根端處,會配合此電熱式防/除冰系, 在有可能形成結冰時,或單獨地使用化學溶劑,不時地向該處噴出如酒精之防/除冰劑,並藉其離心力向外擴散至螺旋槳表面,以防止冰晶附著其上,同時也可利用離心力之協助,將已附著之積冰拋脫,而可獲相當佳的防/除冰效果。另外,電熱式除/防冰系的另一個重要使用位置,就是駕駛艙的擋風玻璃,在此部位的電熱式防冰系,也配合裝設了一個自動恆溫器(Thermostat),來控制該處的溫度能維持在一個預先設定值,以確保擋風玻璃在任何時刻均無結冰形成,而讓飛行員在整個飛行過程中,都能保持非常良好的視線,確保飛行安全。

--熱空氣防冰系

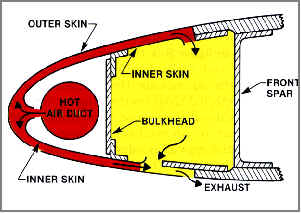

基本上,渦輪噴射和渦輪風扇兩種引擎,均利用熱空氣之供應來(預先)防止結冰在其進氣系中形成,故被歸類為防冰系;但熱空氣也可應用在其他的飛機系統除冰之用途。因此,以熱空氣做為防冰和除冰的方法,可說是用途較廣泛的一種方式。其中,熱空氣系的設計理念,主要是針對引擎上容易結冰部位的表面,提供熱能避免結冰。在渦輪引擎上,最容易受結冰影響的部位,大致為引擎進氣口,進氣導片(Inlet

Guide Vanes),鼻錐(Nose

Cone),前整流罩之前緣(Nose

Cowl Lip),及首級壓縮器定子葉片等,都是需施以防冰處理的重要部位。通常,用來防冰的熱空氣是取自於壓縮器的最後級(或擴散器),並經由外部的空氣管,引導至壓力調節閥,再輸送到各個需要進行防冰的部位。若前整流罩需防冰時,從空氣歧管排出的熱空氣,可再度被收集起來,並引導至該處進行防冰。在某些渦輪引擎上,其內部構件與前整流罩是分成兩個獨立的防冰系統。其中,鼻錐等內部構件所利用的是連續未調節供給的熱空氣防冰系,該系統所需的熱空氣,是從壓縮器經內部空氣歧管引導至;而前整流罩則接收從高壓壓縮器經外圍空氣導管,所供給的熱空氣。在渦輪風扇引擎飛機上所提供的高壓熱空氣,除供做引擎防冰外,也會做為飛機其他部位防冰的熱源。值得注意的是,若是機翼前緣縫翼發生結冰時,將可能會阻礙其正常操作,並大幅影響飛機的起飛性能及安全性,故對配有前緣縫翼之飛機而言,在該部位使用防冰裝置是有其必要的。通常,這類防冰系在使用中,將無可避免地會造成引擎部分推力的降低,及/或燃油消耗增加,且一般引擎的操作手冊或說明書,均會規定在任何時間能夠允許從壓縮器取出用來防冰或除冰的最大熱空氣流量。

利用引擎導出熱空氣對機翼前緣加溫圖

利用引擎導出熱空氣對機翼前緣加溫圖

--引擎進氣防冰系

就離心式壓縮器引擎而言,要比軸流式壓縮器引擎,較不易發生(壓縮器)進氣口結冰的情況,但在早期大型渦輪噴射及渦輪風扇引擎上,均有不可伸縮的進氣口屏壁(Screens)

的設計,此屏壁將傾向容易形成結冰,而會限制或減少進入引擎的空氣流量,並造成引擎推力的損失,以及排氣溫度(EGT)急速增高的結果。然而,就裝設有進氣口屏壁的舊式渦輪噴射引擎而言,其結冰情況較難處理或預防,故唯一消除或解決該引擎進氣系統形成結冰的方法,就是首先要儘量避開飛行進入結冰的狀況或環境。至於,對軸流式壓縮器渦輪噴射引擎而言,由於引擎進氣口結冰所造成的排氣溫度升高的情況發生得太晚,而讓飛行員無法及時察覺到引擎可能會進入熄火。無論是單軸或雙軸的軸流式壓縮器引擎,當結冰建立在壓縮器進口處時,最早傳達出的徵兆,可能就是壓縮器發生的衝擊(Surge)現象。就任何給定的結冰狀況而言,由於小型引擎的進氣口導片之間的間隔較小,故其比具有較大間隔之進氣導片,或完全沒有進氣導片的大型引擎,要容易受到嚴重結冰的影響。

多數軸流式渦輪引擎的進氣導片與支柱(Struts),均採用中空(Hollow)的設計方式。自壓縮器最後級所分流出來的高壓熱空氣,就是經過防冰控制瓣,而流至中空的進氣導片和支柱,進行防冰動作的。這些熱空氣主要是防止冰的形成,並附著在進氣口和導片的表面上,因為,一旦結冰形成累積後,防冰系可能不會(也不宜)將其融化,以免會有大塊的積冰鬆脫破碎,並極可能會為壓縮器葉片造成外物損傷(FOD)。因此,引擎進氣系的結冰狀況應事先加以正確預測,並在結冰開始累積之前,就應先將防冰系開啟,以達防冰的效果。通常,防冰系在使用時,其壓力調節閥將會有效控制防冰時,所需的適量熱空氣之供應。當壓縮空氣溫度較熱時,壓力調節器就會控制減少防冰熱空氣的供給流量,如此將可減小引擎推力的損失和燃油消耗,而不致會使引擎的性能降低太多,以期能以最小的推力損失及燃油消耗,來達成最佳或適當的防冰效果。

--燃油防冰系

在渦輪引擎燃油系中,當油箱內的燃油變得非常冷時,則其在進入一個由引擎帶動的燃油泵浦之前,會先經過一個精細網格的油濾,只要燃油溫度低至0℃或以下,其中殘留的水份與濾網接觸時,就會在該處發生結冰的情況。這種油濾結冰情況,最常在高高度進行飛行過程中發生,因而需做必要的防冰之處裡。若是離心式壓縮器引擎之燃油系,通常裝設一個小的酒精容器,利用一個噴口將類似除冰劑的酒精,注入到燃油管中,來抑制冰的形成或協助將結冰除去。在某些大型軸流式壓縮引擎上,所採用的燃油除冰系,或許可充做一個熱交換器,也是利用由壓縮器分出之熱空氣來當做熱源。此種空氣/燃油加熱器或熱交換器的功能,主要就是在任何時刻,除可使引擎燃油系不致結冰外,必要時,若經過油濾之燃油流動情況受到積冰的限制時,也可將其予以加熱融解除去。在所有正常的操作情況下,此一加熱器可以用人工操作方式,來使暖空氣流量調節閥開關維持在"OFF"位置上,以停止對燃油加熱,節省高壓熱空氣之使用,避免引擎推力的損失。一般燃油濾都會和一個壓力降警示開關裝設在一起,此開關會在油濾發生結冰時,使飛機儀表板上的警告燈亮起,提供燃油系之結冰警告。當冰在燃油濾網表面上累積時,油濾的壓力降會緩慢地增加,直到該壓力降達到某一預先設定值時,壓力降警告燈會亮起,並警告飛行員機內的燃油系正遭受結冰的狀況。燃油除冰系的設計原理,基本上是當燃油泵浦/油濾附近的燃油溫度降至0℃或以下時,可用間歇的運作方式來進行除冰,一旦燃油溫度達到此低溫,或是壓力降警告燈持續亮著,飛行員或其他機員必須打開燃油加熱器約一分鐘左右,以便讓其有足夠的時間來融化油濾上的結冰,並使經過油濾的壓力降恢復正常狀況,此時,將會使壓力警告燈熄滅。基本上,燃油的防冰劑濃度,將會決定防冰效果,無論是太低或太高的防冰劑濃度,均可能明顯降低防冰的功效。但值得注意的是,此種防冰劑之使用,絕不能代替或完全取代汽化器的加熱除冰方法,因為在飛機的操作手冊中,有關在易於發生結冰的大氣狀況下操作飛行時,必須隨時使用汽化器加熱除冰(裝置)的規定,是需要嚴格遵守的,以策安全。

--汽化器防/除冰系

當氣溫在38℃(或以下)及相對濕度為50%時,就有可能造成飛機內進氣系結冰,尤其是浮式(Float-type)汽化器,在氣溫38℃以下及相對濕度為80%以上時,其結冰的可能性就會大幅增加。而在沒有汽化器空氣(或混合氣)儀表可資利用情況下,一般小型引擎會完全使用汽化器加熱的方式來進行防/除冰,特別是部分配備有增壓器之高動力輸出的引擎,其加熱量的多寡,是應多加練習控制的。主要是因在該加熱過程中,可能會有引擎過熱和發生震爆(Detonation)的危險。當任何飛機引擎在高動力操作(如在起飛和緊急重飛階段)時,使用過度的加熱,可能會造成引擎所產生動力嚴重的減低,以及引擎本身受損等不良影響。因此,汽化器之加熱防/除冰的動作,很少或應避免在高動力操作情況下來進行的。汽化器主要功能是防止結冰的發生。就排氣式(Exhaust

Type)之汽化器空氣進氣加熱器來說,其構造基本上是一個氣套(或氣管),係利用由引擎所導出之排放熱空氣,先對該氣套表面加熱,再來針對流往汽化器系統之冷空氣,在到達汽化器之前先進行加熱升溫,並使燃油/空氣之混合氣的溫度維持在冰凍點以上,而達到預防結冰的目的。由於汽化器加熱會對飛機性能造成不良的影響,故需進入汽化器防冰系的熱空氣量,應由一個調節閥做流量的控制;且過高的汽化器空氣溫度(CAT)是不適宜的,因為溫度太高會減低空氣密度與質量,而會降低進入引擎汽缸之空氣/燃油之重量,進而會降低其體積效率,並減低引擎之功率輸出。此外,當空氣重量減低時,在燃油量保持固定情況下,會造成混合氣「富油」情形,也是引擎輸出功率減低的原因之一。